Erst prüfen – dann sanieren!

In den vergangenen Jahren hat die Anzahl der Kunststoffrasenplätze zur Sportausübung weiter zugenommen und alte Geläufe wie Tennenplätze größtenteils verdrängt. Gründe für diese Entwicklung sind unter anderem die...

Internationales Fachmagazin für Spiel-, Sport- und Freizeitanlagen

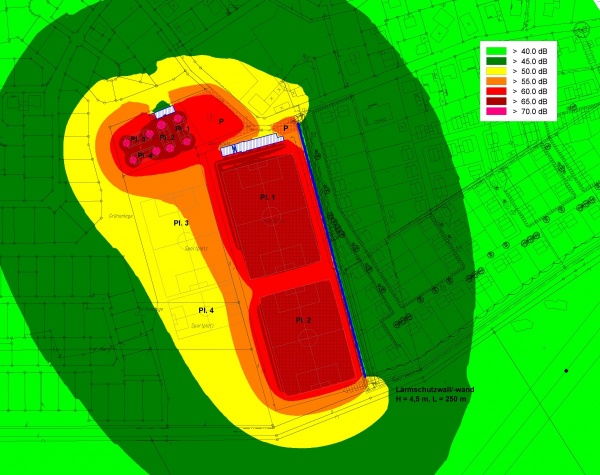

Sport ist von herausragender gesellschaftspolitischer Bedeutung und genießt einen hohen Stellenwert. Leider tritt Sportlärm in der Regel während der allgemeinen Ruhezeiten auf und kollidiert somit mit dem Ruhebedürfnis von Anwohnerinnen und Anwohnern.

Geräusche von Sportanlagen

Zu den typischen Lärmquellen auf Sportanlagen zählen technische Einrichtungen (z. B. Lautsprecher), Sportgeräte (z. B. Startsignal, Tennisbälle, Trillerpfeife), die Sporttreibenden selbst (z. B. durch Zurufe) sowie insbesondere Zuschauer und der zugehörige anlagenbezogene Verkehr (An- und Abfahrten von Kfz, Parkplätze).

Genehmigung von Sportanlagen

Sportanlagen gelten grundsätzlich als nicht genehmigungsbedürftige Anlagen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) und verfügen somit über eine baurechtliche Genehmigung, sofern eine Baugenehmigung zum Zeitpunkt der Errichtung überhaupt erforderlich war. Zu den in § 22 BImSchG definierten Grundpflichten des Betreibers einer Sportanlage gehört es, schädliche Umwelteinwirkungen zu verhindern, soweit dies nach dem Stand der Technik möglich ist und unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß zu beschränken. Die Genehmigungsbehörde hat dabei gemäß § 24 BImSchG die Möglichkeit, dieses durch Nebenbestimmungen oder nachträgliche Anordnungen durchzusetzen.

Beurteilung der Geräusche von Sportanlagen

Der im Immissionsschutzrecht verankerte Schutzmaßstab der schädlichen Umwelteinwirkung liegt vor, wenn die Nachbarschaft oder die Allgemeinheit erheblich belästigt werden. Dies hängt bei Lärmeinwirkungen durch Sportanlagen von der Lautstärke und der Art der Geräusche sowie vom Zeitpunkt und der Zeitdauer der Einwirkung ab. Darüber hinaus müssen mehrere Anlagen kumulativ betrachtet werden. Nachbarn von Sportanlagen in reinen oder allgemeinen Wohngebieten genießen dabei einen deutlich höheren Schutzanspruch als Betroffene in Kern- oder Mischgebieten. Maßgebend für die Zuordnung der Schutzbedürftigkeit ist dabei die Gebietsfestsetzung im Bebauungsplan. Das Ermittlungs- und Bewertungsverfahren zur Beurteilung der Geräusche von Sportanlagen ist in der Sportanlagenlärmschutzverordnung vom 18.07.1991 (18. BImSchV) konkretisiert und stellt unter Berücksichtigung der vorstehenden Umstände auf eine durchschnittlich empfindliche Person ab. Seit September 2017 ist die Novelle der vorgenannten Verordnung in Kraft.

Regelungen der Sportanlagenlärmschutzverordnung

Durch die Regelungen der Sportanlagenlärmschutzverordnung soll ein besonderer Ausgleich zwischen dem Ruhebedürfnis der Anwohner und den Interessen der Sporttreibenden geschaffen werden. Der Anwendungsbereich erstreckt sich nach § 1 auf ortsfeste Einrichtungen im Sinne des § 3 Abs. 5 Nr. 1 des BImSchG, die zur Sportausübung bestimmt sind. Veranstaltungen, wie beispielsweise Konzerte, werden nach dem sogenannten Freizeitlärmerlass schalltechnisch beurteilt, Motorsportanlagen und Schießplätze im Sinne der 4. BImSchV nach der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm vom 26.08.1998 (TA Lärm).

In § 2 sind gebietsabhängige Immissionsrichtwerte sowie die Beurteilungszeiten aufgeführt. Grundsätzlich entsprechen die Richtwerte denen der TA Lärm, lediglich für morgendliche Ruhezeiten gilt eine Verschärfung der Werte um 5 dB(A). Im Gegensatz zur TA Lärm erfolgt die Mittelung des Beurteilungspegels tagsüber nicht über den gesamten Tageszeitraum, sondern nur bezogen auf die Beurteilungszeit. Nachts wird analog zur TA Lärm immer die lauteste Nachtstunde bewertet.

Ausnahmeregelungen bestehen für (inter-)nationale Sportveranstaltungen (§ 6 Satz 1) und für Verkehrsgeräusche (§ 6 Satz 2). Darüber hinaus sollen mit dem sogenannten "Altanlagenbonus" nach § 5 Absatz 4 Altanlagen bezüglich der Festlegung von Betriebszeiten privilegiert werden, wenn die Immissionsrichtwerte um weniger als 5 dB(A) überschritten werden. Technische, bauliche und organisatorische Maßnahmen können dennoch angeordnet werden. In der Vergangenheit wurde bei Bauvorhaben und Änderungen an Sportanlagen der Entfall bzw. das Weiterbestehen des Altanlagenbonus nicht immer einheitlich gehandhabt.

Novelle der Verordnung

Die aktuell in Kraft getretene Novelle der Sportanlagenlärmschutzverordnung wurde unter anderem erforderlich, weil bei Umbau- oder Sanierungsmaßnahmen in vielen Fällen der Verlust des Altanlagenbonus drohte. Hier galt es, diesbezüglich eindeutige Regelungen für die Genehmigungs- und Immissionsschutzbehörden zu schaffen. Ein weiterer Grund für die notwendige Anpassung der Verordnung waren, auch bedingt durch ein geändertes Freizeitverhalten mit Verschiebung der sportlichen Aktivitäten auf die Abendstunden (z. B. Einführung von Ganztagsschulen), zunehmende Lärmkonflikte, insbesondere in Innenstädten, die mit den bisherigen Regelungen kaum im Sinne aller Beteiligten zu lösen waren.

Daher wurden die Immissionsrichtwerte in den mittäglichen und abendlichen Ruhezeiten um 5 dB(A) angehoben und somit die erforderlichen Mindestabstände zwischen Sportanlagen und schutzbedürftigen Nutzungen deutlich verringert. Dazu wurde der mit der im Mai 2017 in Kraft getretenen Novelle des Baugesetzbuches (BauGB) u. a. neu eingeführte Baugebietstyp "Urbanes Gebiet" mit tagsüber gegenüber Kern- und Mischgebieten um 3 dB(A) höheren Richtwerten in die Verordnung aufgenommen.

Im neuen Anhang 2 sind in einer Positivliste Maßnahmen aufgeführt, die in der Regel keine wesentliche Änderung der Sportanlage im Sinne von § 5 Absatz 4 darstellen und somit auch in der Regel nicht zum Verlust des Bonus' führen. Hierzu zählen u. a. das Auswechseln von Belägen auf Sport- und Spielflächen, Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen und dabei insbesondere die Umwandlung von Tennen- oder Rasenplätzen in Kunststoffrasenplätze, der Neubau von Vereinsheimen oder die Erweiterung von Sanitär- und Umkleidebereichen sowie die Modifizierung der Sportanlage, insbesondere durch den Neubau von Spiel- und Klettergeräten, Trimm- und Kräftigungsgeräten oder Boulebahnen. Ein Verlust des Altanlagenbonus droht dagegen beispielsweise bei der Erweiterung von Zuschauerplätzen, beim ergänzenden Neubau von Skateranlagen oder der Installation von Streetballkörben, beim Neubau von Sportflächen in den Grenzen der bestehenden Sportanlage oder bei der Ausweitung der Nutzungszeiten, insbesondere auf immissionsempfindlichere Tageszeiten (z. B. Nachtbetrieb).

Bild: Von Jürgen Gesing, Wenker & Gesing Akustik und Immissionsschutz GmbH